胃癌是起源于胃粘膜上皮的恶性肿瘤,是我国常见的恶性肿瘤之一 ,在我国其发病率居各类肿瘤的首位 。每年约有17万人死于胃癌 ,几乎接近全部恶性肿瘤死亡人数的1/4。胃癌可发生于任何年龄,但以40~60岁多见,男多于女约为2:1。胃癌可发生于胃的任何部位,但多见于胃窦部,尤其是胃小弯侧。胃癌按照病理分为乳头状腺癌,管状腺癌,粘液腺癌,印戒细胞癌,鳞腺癌,鳞状细胞癌,小细胞癌和未分化癌。

根据癌组织浸润深度分为早期胃癌和进展期胃癌(中、晚期胃癌)。胃癌早期症状常不明显,如上腹部不适、隐痛、嗳气、泛酸、食欲减退、轻度贫血等。有些病人服用止痛药、抗溃疡药或饮食调节后疼痛减轻或缓解,因而往往被忽视而未做进一步检查。随着病情的进展,胃部症状渐转明显出现上腹部疼痛、食欲不振、消瘦、体重减轻和贫血等。后期常有肿瘤转移、出现腹部肿块、左锁骨上淋巴结肿大、黑便、腹水及严重营养不良等。

其发病原因不明,可能与多种因素如生活习惯、饮食种类、环境因素、遗传素质、精神因素等有关,也与慢性胃炎、胃息肉、胃黏膜异形增生和肠上皮化生、手术后残胃 ,以及长期幽门螺杆菌(HP)感染等有一定的关系。

胃癌诊断依赖内镜和活检,超声内镜和胸腹部CT主要用于局部进展期胃癌分期。腹腔镜主要用于排除腹腔转移情况。

内镜超声可区分T1-T2和T3-T4胃癌,表浅肿瘤(T1a和T1b)和淋巴结转移诊断敏感性分别为0.87和0.83。PET-CT和MRI不常规用于分期,但PET-CT可能更好显示受累淋巴结和转移性疾病,但对粘液性肿瘤作用不大。MRI对鉴别腹腔转移作用较好。胃或者胃食管结合癌腹腔转移常见,传统图像难以发现,腹腔镜及灌洗虽有争议,但推荐用于检测潜在可治愈胃或者胃食管结合部癌。若腹腔灌洗阳性提示有转移,预后比较差。

胃癌的治疗方法包括外科手术、化学治疗、放射治疗、分子靶向治疗以及免疫治疗。

1) 外科手术:如果没有远处转移,手术切除仍是胃癌的唯一治愈机会,外科手术目的主要在于切除肿瘤病灶,并且清扫周围淋巴结。外科手术方式有开腹手术、腹腔镜手术及内镜手术,针对不同分期患者采用不同方式,有助于治疗肿瘤及提高生活质量。

2) 化学治疗:化疗是化学药物治疗的简称,通过使用化学治疗药物杀灭癌细胞达到治疗目的。化疗是目前治疗癌症最有效的手段之一,和手术、放疗一起并称癌症的三大治疗手段。胃癌根据不同分期,可进行围手术期、术前和术后的化疗。胃癌化疗药物包括氟脲嘧啶类(5-FU、卡培他滨、S1)、铂类(顺铂和奥沙利铂)、紫杉类(紫杉醇、多西他赛),蒽环类的表阿霉素和拓普酶抑制剂依立替康。疗效排序氟脲嘧啶、紫杉和依立替康。

3) 放射治疗:适形放疗或调强适形放疗,根据不同分期来针对性的进行术前或术后放疗。

4) 分子靶向治疗:分子靶向药物治疗是近年新兴的一种治疗手段,因其具有高度选择性地杀死肿瘤细胞而不杀伤或仅很少损伤正常细胞的特点,安全性和耐受性较好、毒副作用相对较小。但目前胃癌的靶向药物相对较少。需要进行基因检测,确认突变后选择使用。

5) 免疫治疗:日本批准了nivolumab(纳武单抗),用于化疗后进展的不可切除性晚期或复发性胃癌;FDA批准了pembrolizumab(派姆单抗)用于治疗复发性局部晚期或转移性胃癌/胃食管结合部腺癌,且肿瘤表达PD-L1阳性的患者。

胃癌的预后与胃癌的病理分期、部位、组织类型、生物学行为以及治疗措施有关,早期胃癌预后较好,贲门癌与胃上1/3的近端胃癌比胃体及胃远端癌预后差,女性较男性预后好,60岁以上胃癌患者预后较30岁以下患者预后好。

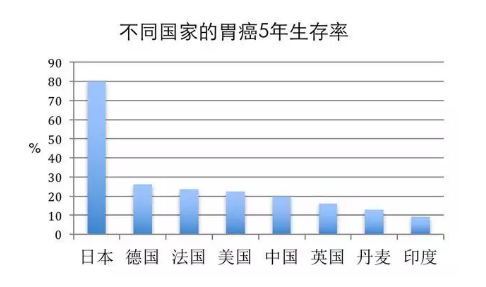

各国胃癌患者五年生存率